ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES ANESTESIÓLOGOS PERMANENTES

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos completos)

Autor: evadmin

EDEMA AGUDO DE PULMÓN POST-CESÁREA

Presentamos un caso clínico de hipoxemia secundaria a Edema Agudo de Pulmón (EAP) en el postoperatorio inmediato de una cesárea bajo anestesia general. En este documento, revisamos el proceso de diagnóstico diferencial aplicado a nuestra paciente.

Caso

Paciente de 38 años de edad, con embarazo de 34 semanas ingresada a cargo de ginecología por RPM. Recibió tratamiento con Ampicilina/Gentamicina y maduración pulmonar fetal. A los 4 días se indica inducción de trabajo de parto con PROPESS y posteriormente Oxitocina. Después de 12 horas en sala de dilatación, se indica cesárea urgente por no progresión del parto.

Antecedentes: Anamnesis complicada por barrera idiomática. Cirugías previas: apendicectomía. Ingreso en Servicio de Neurología en 2009, por: atrofia córtico-subcortical; imágenes de TAC y RMN: atrofia moderada de predominio cortical y subcortical y múltiples lesiones de aspecto crónico en centros ovales y sustancia blanca subcortical frontal que podrían traducir cambios hipóxico-isquémicos crónicos, en probable relación con anoxia perinatal. Primer control del embarazo: semana 28. G2P0C0A1. GS y Rh: A+. Menarca: 14 años.

Analítica de hace 3 días: PCR: 0.1 HB: 8.0 VCM: 78 HCM: 24 Plaq: 294000 WBC: 12110 N:80%

Ante la remota posibilidad de que los hallazgos en las pruebas de imagen pudieran ser debidos a enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, se decidió practicar técnica de anestesia general.

Monitorización básica. Pre-oxigenación. Inducción con Propofol, Succinilcolina y Cisatracurio. Intubación de secuencia rápida con maniobra de Sellick, sin incidencias. Mantenimiento con sevorane + N2O (70%). Después de la extracción fetal recibió además: oxitocina, metamizol, Amoxicilina/clavulánico, ondansetrón, ranitidina, dexametasona. Aporte hídrico intra-operatorio: Ringer 1500 ml. Reversión del bloqueo neuro-muscular con Neostigmina. No se detectaron hallazgos llamativos en la monitorización intraoperatoria. Se observó ligero retardo para despertar y recuperar ritmo inspiratorio propio, logrando finalmente extubación sin incidencias. Salida de quirófano recibiendo Oxígeno suplementario con Ventimask al 50%.

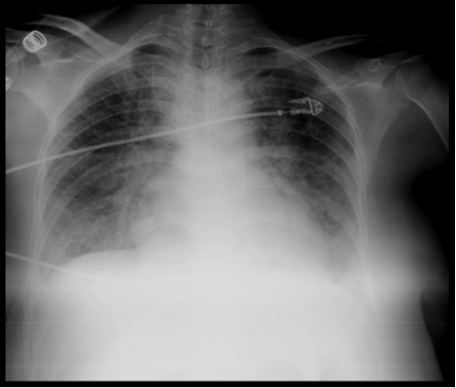

Dos horas después, en sala de recuperación, la paciente evoluciona asintomática, recibe perfusión de analgesia con Ketorolaco, y oxitocina. Recibe oxígeno por gafas nasales a 3 L/min. Se detectan cifras de presión arterial elevadas (sistólica 160-170, diastólica 90-99) y disminución progresiva de la SatO2 hasta 88%. Se observa buen estado general, sin aumento del trabajo respiratorio. Gasometría arterial: pH 7.39 HCO3: 21.6 PaO2: 51 PCO2: 36. Se auscultan roncos espiratorios en ambas bases pulmonares que progresan posteriormente a estertores crepitantes en ambos cuadrantes basales. No se auscultan ruidos cardíacos patológicos, ritmo sinusal en monitor a 80-90 lpm. Diuresis escasa. Se instaura tratamiento con Oxígeno al 50%, furosemida IV, nebulización con salbutamol y bromuro de ipratropio. Se canaliza vía central trilumen en VYID y arteria radial izquierda. Rx de tórax portátil: infiltrados alvéolo-intersticiales en los dos tercios inferiores de ambos pulmones, refuerzo perihiliar. Ligera cardiomegalia. EKG: ritmo sinusal a 90 lpm, eje QRS y repolarización normal.

Se pasa a la unidad de reanimación (REA) del hospital general para vigilancia y tratamiento postoperatorio. PVC: 6-9 mmHg. Valorada por cardiología de guardia que practica Ecocardiografia de urgencias: contractilidad normal, sin alteraciones estructurales evidentes.

Analítica al ingreso a REA: ProBNP: 672, Creatinina: 0.57, PCR: 0.7, Na: 140, K: 3.1, Cl: 104.

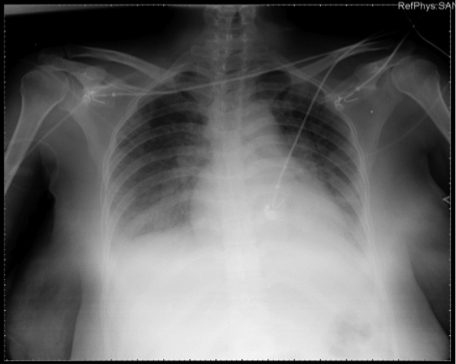

La paciente siguió tratamiento con oxígeno suplementario y diuresis forzada, obteniendo evolución favorable, mejoría del ritmo diurético, parámetros de oxigenación arterial, auscultación pulmonar y la congestión en la radiografía de tórax. Recibió el alta a planta en menos de 12 horas. Las cifras de presión arterial regresaron a valores normales, sin tratamiento específico. No recibió transfusión de hemoderivados. Permaneció afebril durante todo su ingreso.

Analítica al alta de REA: HB: 8, Plaq: 246.000, WBC: 12.500, AP: 94%, proBNP: 798, PCR: 1.6, PCT: 0.17, Urea: 23, Creat: 0.63.

Analítica al alta de planta (4 días después): HB: 11.5, Plaq: 521.000, WBC: 12.030, N: 71%, VCM: 78 , HCM: 25

Figura 1. Rx de tórax al inicio del cuadro.

Figura 1. Rx de tórax al inicio del cuadro.

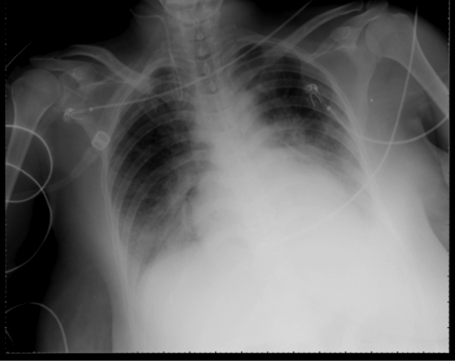

Figura 2. Rx de tórax 3 horas después.

Figura 2. Rx de tórax 3 horas después.

Figura 3. Rx de tórax 12 horas después.

Figura 3. Rx de tórax 12 horas después.

Discusión

Las causas más frecuentes de hipoxemia en el postoperatorio inmediato son las atelectasias y la hipoventilación alveolar. Aunque es menos habitual, el edema pulmonar puede producirse, entre otras causas, por obstrucción de la vía aérea, sepsis o transfusión de hemoderivados (TRALI)([i]).

En nuestra paciente no se evidenció retención de dióxido carbónico, y el nivel de conciencia y patrón respiratorio eran normales, por lo que descartamos la hipoventilación alveolar como causa (ej.: efecto residual de anestésicos, opioides, relajantes musculares). La auscultación pulmonar y radiografía de tórax no eran compatibles con atelectasias como etiología causal.

Interpretamos el cuadro clínico de nuestra paciente como un edema agudo de pulmón (EAP) en el contexto de puerperio y postoperatorio inmediatos por cesárea bajo anestesia general.

La tasa de filtración de líquido transcapilar está definida por fuerzas (resumidas en la ecuación de Starling) que normalmente se mantienen en equilibrio: presión hidrostática, presión coloidosmótica y permeabilidad capilar. Se deduce que los factores que aumentan la presión hidrostática que disminuyen la presión coloidosmótica o que aumentan la permeabilidad capilar predisponen al EAP. Frecuentemente existe más de un factor de riesgo presente([ii]).

El diagnóstico diferencial incluye: pre-eclampsia, EAP cardiogénico (cardiopatía estructural, miocardiopatía periparto), TRALI, tromboembolismo pulmonar, embolismo de líquido amniótico, EAP post-obstructivo (de presión negativa), EAP neurogénico, iatrogenia.

En las mujeres embarazadas existen diferencias fisiológicas subyacentes que aumentan la predisposición a padecer EAP. Los principales cambios fisiológicos durante la gestación normal son el incremento del volumen plasmático, la frecuencia y el gasto cardíaco y el descenso de las resistencias vasculares periféricas. El incremento del gasto cardíaco no es constante debido a fluctuación de la compresión uterina sobre la vena cava inferior según la posición materna, lo que disminuye el retorno venoso. La contractilidad del ventrículo izquierdo se deprime ligeramente pero la fracción de eyección se mantiene. Además, el embarazo se asocia a disminución del cociente: presión coloidosmótica/presión ventricular izquierda telediastólica, predisponiendo a las embarazadas a desarrollar EAP(2). Durante el parto, se producen cambios hemodinámicos importantes a causa del dolor, la ansiedad y las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas implican un incremento agudo de un 50% en el volumen intravascular, dado que en cada contracción se trasfieren de 300 a 400 ml de sangre desde el útero a la circulación. El postparto inmediato implica un riesgo cardiovascular especial, ya que el gasto cardíaco aumenta de un 60 a un 80% a pesar de la hemorragia externa, debido a la descompresión de la VCI y a la transferencia de sangre desde el útero contraído([iii]).

La preeclampsia es causa infrecuente de EAP incluso en procesos severos. Ocurre en alrededor del 3% de todas las preeclampsias, 70% de ellos, después del parto. Implica enfermedad severa y es una de las mayores causas de mortalidad en preeclampticas(2). No había historia clínica compatible: No se documentó proteinuria ni datos de Síndrome HELLP. Aunque una crisis hipertensiva puede ser desencadenante de EAP, la hipertensión arterial en nuestra paciente únicamente se presenció durante el inicio de la desaturación, sin llegar a valores críticos, y se resolvió sin tratamiento específico al mejorar los parámetros de intercambio gaseoso, todo lo cual sugiere que podría ser secundaria a la liberación de catecolaminas por la propia hipoxemia.

La miocardiopatía periparto es la disfunción sistólica ventricular izquierda que se desarrolla en el último mes de gestación o en la mayoría de los casos en el postparto inmediato. No se conoce bien la etiopatogenia. Tiene una elevada mortalidad referida superior al 20%(3). La ligera cardiomegalia observada en la Rx de tórax de nuestra paciente puede deberse a que es una técnica portátil, tomada en antero-posterior, por lo cual la silueta cardíaca se proyecta magnificada. Clásicamente se ha dividido el EAP en cardiogénico y no cardiogénico. En el EAP cardiogénico se asume un aumento de la presión hidrostática en el capilar pulmonar como desencadenante del EAP. Anteriormente se teorizaba que la medición de la presión venosa central (PVC) podría orientar a la etiología del EAP y a optimizar el tratamiento. En la actualidad, cada vez está más cuestionado el papel de la PVC como valoración del estado de precarga. En nuestra paciente observamos como el catéter insertado por VYID hace un bucle y retorna hacia el cuello, quedando en una posición subóptima para medición de PVC. . El ecocardiograma sin alteraciones valvulares, o funcionales, con FEVI de 59%, nos permite descartar alteraciones estructurales cardíacas (cardiopatía preexistente, miocardiopatía de estrés o miocardiopatía periparto).

El TRALI (lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión) produce un cuadro de EAP secundario a la transfusión de hemoderivados. Se discuten mecanismos inmunológicos y no inmunológicos. Nuestra paciente no recibió transfusiones de hemoderivados; solamente con el tratamiento diurético, pasó de tener una Hb de 8 a una Hb de 11,5 en el transcurso de 4 días de puerperio. Esto señala la notoria hemodilución presente desde el momento de su ingreso.

El tromboembolismo pulmonar puede producir un cuadro similar de hipoxemia con hipocarbia, pero lo más frecuente es encontrar una auscultación pulmonar y radiografía de tórax normal. Los signos patognomónicos son infrecuentes tanto en Rx como en EKG. Además en nuestra paciente la evolución posterior con respuesta clínica rápida y favorable al tratamiento depletor de volumen no concuerda con la historia natural de este proceso.

El embolismo de líquido amniótico se presenta clínicamente como una insuficiencia respiratoria grave con requerimiento de ventilación mecánica, colapso cardiovascular, coagulopatía. La radiografía de tórax es compatible con EAP. Más del 80% de los casos desemboca en parada cardíaca. Nuestra paciente mantuvo en todo momento un buen estado general, sin signos de bajo gasto cardíaco o coagulopatía.

EL EAP post-obstructivo (de presión negativa) suele desarrollarse a consecuencia de laringoespasmo. La incidencia varía de 0.05 a 1% de pacientes bajo anestesia general. La mayoría ocurren durante la educción anestésica. Típicamente son hombres jóvenes con fuerza muscular normal o aumentada (necesaria para generar la presión negativa suficiente). Posterior a la extubación desarrollan obstrucción de la vía aérea superior secundaria a laringoespasmo, hipoxemia y rápidamente desarrollan EAP (menos de 10 minutos), llegando en algunos casos a requerir reintubación. Este cuadro puede ser secundario a estimulación repetida de la vía aérea (ej., intubación difícil), acumulación de sangre o secreciones en la faringe, vómitos, tabaquismo, asma y reflujo gastro-esofágico. Otros factores de riesgo son obesidad, cirugía de vía respiratoria alta, SAOS. También puede presentarse en pacientes sin factores de riesgo, especialmente aquellos extubados en plano anestésico 2 (no completamente despiertos)([iv]). La radiografía de tórax suele ser de EAP con infiltrados perihiliares alveolares, bilaterales y simétricos (en alas de mariposa)([v]). Nuestra paciente se intubó y extubó sin complicaciones; presentó ligero retardo en el despertar anestésico y en recuperar ritmo respiratorio propio, pero no se extubó hasta estar consciente y obedecer órdenes. No se evidenciaron datos de laringoespasmo ni tenía factores de riesgo.

EL EAP neurógeno se debe sospechar en enfermos que presentan lesión aguda y grave en el sistema nervioso central que de manera súbita desarrollan insuficiencia respiratoria y disminución de la PaO2/FiO2. La presentación clínica es aguda y proporcional a la magnitud de la lesión neurológica. Los disparadores son el incremento de la PIC que induce un estado global de disminución de la perfusión cerebral y/o la lesión de centros específicos. EL EAP neurógeno es resultado de una gran descarga simpática que resulta en incremento de la presión hidrostática con la consecuente ruptura de la barrera capilar pulmonar e incremento de la permeabilidad para agua y proteínas([vi]). Nuestra paciente tenía alteraciones estructurales cerebrales precedentes compatibles con hipoxia perinatal, sin evento agudo desencadenante.

La iatrogenia es una causa importante de EAP en ausencia de hipertensión. Nuestra paciente estuvo ingresada durante 4 días previos, recibiendo tratamiento con Betametasona y antibioticoterapia combinada intravenosa. Recibió Prostaglandina E2 vaginal y Oxitocina en perfusión para inducción del parto, estando durante 12 horas en paritorio, con sueroterapia no controlada. Durante el alumbramiento recibe nueva dosis de Oxitocina 20 UI IV, según protocolo del servicio en nuestro hospital. Teóricamente la betametasona tiene un mínimo efecto mineralocorticoide. Los antibióticos IV durante 4 días implican un aporte hidro-salino adicional. La oxitocina causa un aumento de la PAP media del 33% respecto a su valor basal y de la presión capilar pulmonar del 35% lo que sumado a su efecto antidiurético en dosis altas o en partos prolongados en los que se ha administrado gran volumen de líquidos puede desencadenar EAP([vii]).

Conclusión

La etiología del EAP de nuestra paciente probablemente es multifactorial: anemia, hemodilución, disminución de la presión coloidosmótica, autotransfusión del puerperio, iatrogenia (esteroides, oxitocina, prostaglandinas, aporte hidrosalino IV no restringido).

El embarazo y especialmente el período periparto entrañan un mayor riesgo de EAP. Parece prudente mantener un control estricto del aporte hídrico para no aumentar aún más el riesgo de nuestras pacientes a presentar esta complicación.

Referencias

[i] Miller R, Eriksson L, Fleisher L, Wiener-Kronish J, Young W editores. Miller Anestesia. Vol 2. 7a edición. Barcelona: Elsevier; 2010.

[ii] Dennis A, Solnordal C. Acute pulmonary oedema in pregnant women. Anaesthesia 2012, 67, 646-659.

[iii] Pijuan A, Gatzoulis M. Embarazo y cardiopatía. Rev Esp cardiol. 2006; 59(9): 971-84.

[iv] Mulkey Z, Yaarbrough S, Guerra D, Roongsritong C, Nugent K, Phy MP. Postextubation pulmonary edema: a case series and review. Respiratory Medicine. 2008; 102, 1659-1662.

[v] Carels K, Herpels V, Cardoen L, lecluyse C, Traen S, Verschakelen J. Postextubation pulmonary edema: an unusual causeof transient pulmonary edema. JBR-BTR. 2013; 96, 17-18.

[vi] Carrillo R, Castro F, Leal P, Carrillo JR, Carrillo LD. Actualidades en terapia intensiva neurológica. Edema pulmonar neurogénico. Rev Asoc Mex Med Crit y Ter Int. 2010; 24(2): 59-65.

[vii] Rodríguez de la Torre M, Gallego J, Gil M. Edema pulmonar en una cesárea relacionado con la administración de 15-metil prostagandina F2α.

Fuente: http://anestesiar.org/2013/edema-agudo-de-pulmon-post-cesarea/

MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN INTRACRANEAL EN EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

Introducción

Introducción

La presión intracraneal (PIC) es considerada como la monitorización de manejo estándar para el traumatismo craneoencefálico (TCE) grave, pero la eficacia del tratamiento basada en esta monitorización no está bien documentada.

Las sucesivas guías clínicas (1)del manejo del TCE han reseñado la falta de evidencia sobre la utilización de la PIC como monitorización, puesto que los estudios existentes son de baja calidad, y la mayoría de ellos prospectivos. Insisten reiteradamente en la necesidad de realizar estudios de mayor calidad, pero advierten que la necesidad de un grupo control manejado sin PIC puede causar dudas éticas (2). Sin embargo, en este trabajo esto no sucede, porque el grupo latinoamericano que lo realiza no utiliza la PIC de forma rutinaria en el manejo del TCE grave.

El manejo del TCE grave ha mejorado en los últimos años debido a diversos factores entre ellos: la mejora de la atención prehospitalaria, la subespecialización en neurocríticos y el tratamiento rehabilitador posterior de estos pacientes. Todos estos factores, y otros muchos, pueden actuar como factores de confusión en este tipo de estudios (3).

Resumen

Objetivo

El primer objetivo es saber si la medición de la PIC en los pacientes con TCE grave mejora la práctica médica y el pronóstico de estos pacientes. Se postula que la medición de la PIC reduce la mortalidad, mejora el resultado neurológico y funcional de estos pacientes y podría estar asociada a menores complicaciones y menor estancia en UCI.

Material y métodos

Este trabajo es un estudio multicéntrico randomizado con 2 grupos de pacientes con TCE grave. En el primero de ellos se monitoriza la PIC y en el segundo el manejo del paciente se hace por pruebas de imagen y evaluación clínica. El estudio se lleva a cabo en 324 pacientes en 5 hospitales de Bolivia y 2 de Ecuador. Se incluyen los pacientes que han sufrido un TCE con una puntuación en la escala de Glasgow entre 3 y 8 puntos.

Los pacientes siguen el tratamiento aconsejado por las guías clínicas según el grupo al que pertenezcan para mantener una PIC por debajo de 20, o en el otro grupo según la evolución en la exploración clínica y en las pruebas de imagen que se realizan en el momento de la admisión, a las 48 horas y a los 5-7 días. Los resultados neurofisiológicos a los 6 meses se valoran con la Extended Glasgow Outcome Scale (pdf).

Resultados

Los 2 grupos son estadísticamente comparables y no hay diferencias basales entre ambos. No existen diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad ni a 14 días ni a 6 meses. Ni tampoco las hay en el resultado neurológico a los 6 meses.

El grupo manejado clínicamente recibe tratamiento médico para la hipertensión intracraneal durante un tiempo significativamente mayor, aunque esto no supone una mayor estancia en UCI.

Discusión y Conclusiones

Existen estudios previos en los que no se había podido demostrar la utilidad de la PIC.

Con respecto a este trabajo, los propios autores reconocen ciertas limitaciones en su trabajo:

– La asistencia prehospitalaria no está muy desarrollada en estos países. Probablemente los pacientes que llegan están menos graves que en otros lugares, aunque los datos clínicos de los que llegan cumplen los requisitos de TCE grave.

– En los resultados a los 6 meses hay que tener en cuenta que los pacientes no reciben ninguna terapia de rehabilitación una vez que son dados de alta del hospital.

Sin embargo, postulan que el manejo del TCE puede ser adecuado sin la utilización de la PIC, puesto que esta tiene una serie de limitaciones como la utilización de un valor limite igual para todos los pacientes, la interpretación de valores absolutos, la administración de fármacos que pueden tener efectos secundarios guiados por estos valores, etc. Y abogan por la necesidad de conocer mejor los mecanismos de daño secundario en el TCE, para así poder intervenir sobre la cascada fisiopatológica y poder llevar a cabo una monitorización multimodal.

Comentario

Al presente estudio se le pueden encontrar bastantes limitaciones.

Una de las principales es el tipo de pacientes que incluye, reconocido por los propios autores, y por tanto el que no sea extrapolable a otras poblaciones. Por ejemplo, sólo el 45% de los pacientes llega al hospital en ambulancia, y el tiempo de llegada es mayor que en otros estudios. Probablemente sólo se está estudiando a los supervivientes de una precaria asistencia prehospitalaria, y puesto que se sabe que la mortalidad es de 2 a 3 veces mayor sin una buena atención prehospitalaria (4) podemos pensar que no hay muchas posibilidades de que el manejo con PIC demuestre superioridad en estos pacientes.

Aunque no existan diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad a los 14 días, en el grupo de manejo clínico es de un 30% y en el grupo de monitorización con PIC es de un 21%. Quizá estas diferencias en mortalidad si se confirman si sean relevantes.

El papel de la craniectomía descompresiva sigue siendo controvertido, y en el análisis de subgrupo que realizan los autores no muestra diferencias, pero existen grupos que postulan el papel de la craniectomía descompresiva profiláctica en este tipo de pacientes con escasa asistencia prehospitalaria.

Otro trabajo reciente sobre la monitorización de la PIC es el de Farahvar (5), en el que se demuestra disminución de la mortalidad en los TCE graves manejados con PIC. Aunque es un estudio prospectivosobre una base de datos de más de 2.000 pacientes.

Existen trabajos que demuestran la mejoría en el manejo de los pacientes en los que se monitoriza la oxigenación cerebral, sobre los que sólo se monitoriza la presión intracraneal.

El futuro en este campo va hacia la búsqueda de una medida más dinámica del desarrollo de la respuesta fisiopatológica del daño cerebral y nuevos abordajes terapéuticos que permitan detener la cascada metabólica del daño secundario.

Bibliografía

1.- Bratton SL, Chesnut RM, Ghajar J et al. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury. J Neurotrauma 2007; 24:Suppl:S1-S106. (PubMed)

2.- Cremer OL, Van Dijk GW, Van Wensen E, et al. Effect of intracranial pressure monitoring and targeted intensive care on functional outcome after severe head injury. Crit Care Med 2005; 33:2207-13. (PubMed)

3.- Bratton SL, Chesnut RM, Ghajar J et al. Indications for Intracranial Pressure Monitoring. J Neurotrauma 2007; 24:Suppl:37-44. (PubMed)

4.- Myburgh JA, Cooper DJ, Finfer SR et al. Epidemiology and 12-moth outcomes from traumatic brain injury in Australia and New Zealand. J Trauma 2008; 64:854-62. (PubMed)

5.- Farahvar A, Gerber LM, Chiu YL, et al. Increased mortality in patients with severe traumatic brain injury treated without intracranial pressure monitoring. J Neurosurg 2012; 117(4):729-34. (PubMed)

ANESTESIA Y SUEÑO: ASÍ SE APAGA Y SE REINICIA LA CONCIENCIA

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vero reprehenderit asperiores recusandae veniam beatae cum nobis suscipit enim necessitatibus consequatur, animi, sunt odit dolorem ratione fugiat tenetur reiciendis totam nulla, pariatur doloremque iste corrupti molestias aliquam. Vitae quod et culpa nihil cupiditate, dolor veritatis sequi, maiores, excepturi id recusandae tempore.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vero reprehenderit asperiores recusandae veniam beatae cum nobis suscipit enim necessitatibus consequatur, animi, sunt odit dolorem ratione fugiat tenetur reiciendis totam nulla, pariatur doloremque iste corrupti molestias aliquam. Vitae quod et culpa nihil cupiditate, dolor veritatis sequi, maiores, excepturi id recusandae tempore.

Políticas de la seguridad y la salud en el trabajo

La Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes, es una organización sin ánimo de lucro que promueve los intereses e impulsa el desarrollo profesional del gremio de anestesiólogos, generando oportunidades y condiciones óptimas para el ejercicio de la actividad profesional de sus afiliados.

** Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales

** Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia de riesgos laborales.

Para lograrlo, la organización destina el talento humano, tecnológico y financiero necesario para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo involucrando a todo el personal independiente de su forma de vinculación con la Asociación.

Marco Referencial

MARCO REFERENCIAL DEL SINDICATO GREMIAL ASOCIACION DE PROFESIONALES ANESTESIOLOGOS PERMANENTES

El Sindicato gremial está muy difundido en el mundo, su filosofía está basada fundamentalmente, en la solidaridad, en la distribución equitativa de la riqueza y en la ayuda mutua por conjunción de pequeños capitales provenientes de personas que por sí solas no tendrían la capacidad financiera de hacerlo en forma trascendente, con el fin de mejorar sus condiciones de vida. De tal manera que el desarrollo de la actividad del sindicato lleva inherente per se, una profunda responsabilidad social, emergente de su propia filosofía.

En los países en desarrollo cuyos niveles de pobreza son altos la responsabilidad social es aún mayor, dado que brinda la oportunidad de paliar estas carencias a través de diversas formas de redistribución económica y social, como ser, creación de fuentes de trabajo, capacitación, servicios de salud

Razon de ser del portafolio

RAZON DE SER DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL SINDICATO GREMIAL ASOCIACION DE PROFESIONALES ANESTESIOLOGOS PERMANENTES

El presente portafolio De servicios, es una herramienta corporativa moderna y dinámica, mediante la cual el Sindicato Gremial Asociación de profesionales anestesiólogos permanentes brinda información sobre sus servicios y proyectos, con el propósito de fortalecer vínculos con sus afiliados, partes interesadas y la sociedad dentro de la que se desenvuelven. Constituye en esencia, un acto voluntario de responsabilidad. Es también a la vez, una conducta ética, sin cuya observancia nada de lo que se hace es bueno, ni justo. Y es en este caso particular, un reflejo inconfundible del estilo, tanto moral como de gestión, que el gremio de anestesiólogos imprime en todos y cada uno de sus actos. Este documento, elaborado por un numeroso grupo de seres humanos en varios campos que trabajan en el Sindicato Gremial Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes, tiene el sello multidisciplinario que por la responsabilidad social da la capacidad necesaria para comprender y asumir la preocupación de una empresa por las personas y la sociedad. Visto desde otra perspectiva, este portafolio de servicios se convierte en un instrumento estratégico que a su vez genera un compromiso, pues será utilizado en forma permanente para evaluar con carácter autocrítico al conjunto de nuestras acciones corporativas, tanto aquellas referidas a las tareas gestionarías como las que se relacionan con nuestra responsabilidad social. En síntesis. La Agremiación Sindical ha elaborado este Portafolio de servicios con el propósito de promocionar a sus usuarios los servicios para acercarse más a su gente y lograr mantenerla a su lado.

Políticas de Calidad

La Asociación de Profesionales de Anestesiólogos Permanentes conforme a la responsabilidad asignada dentro del Sistema General de Seguridad en Salud de Colombia, se compromete a brindar servicios especializados en el área de Anestesiología; en todas sus dependencias AP cuenta con un equipo humano calificado, comprometido a cumplir la normatividad vigente y desarrolla los procedimientos internos necesarios con el fin de para asegurar a sus usuarios accesibilidad, seguridad, oportunidad, pertinencia y mejoramiento continúo en los servicios integrales de anestesiología.

Bajo estos parámetros es primordial para la Asociación de Anestesiologos:

- – Velar por la Seguridad del Paciente NO rotundamente a la Anestesia Simultanea.

- – No abandonar al paciente en el acto Anestésico.

- – Vigilar los Postoperatorios y eventos adversos que se puedan presentar y/o prevenirlos.

- – Evaluar al Paciente adecuadamente previo al acto quirúrgico.

- – Ofrecer una atención digna sin importar la condición social de los usuarios.

- – El paciente no es responsable de los problemas de contratación que tengan las EPS o instituciones prestadoras de salud a la que se encuentren afiliados.

Impulsores Estratégicos

IMPULSORES ESTRATEGICOS DEL SINDICATO GREMIAL ASOCIACION DE PROFESIONLES ANESTESIOLOGOS PERMANENTES

MODELO DE GESTION AMBIENTAL DEL SINDICATO GREMIAL ASOCIACION DE PROFESIONALES ANESTESIOLOGOS PERMANENTES: Por la naturaleza y escala del negocio, y al no ser el Sindicato Gremial Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes una industria de transformación de materias primas, el impacto ambiental que genera es irrelevante, Si bien es cierto que la agremiación carece aún de una política y procedimientos explícitos respecto de su desempeño ambiental, ésta lleva a cabo algunas acciones que contribuyen a disminuir o mitigar los efectos que sus operaciones pudiesen tener sobre el ambiente.

MODELO DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL SINDICATO GREMIAL ASOCIACION DE PROFESIOANLES ANESTESIOLGOS PERMANENTES: La estructura de gestión tiene como órgano máximo de gestión, elaboración, control y seguimiento de las políticas de administración a la Asamblea de delegados y junta directiva y como órgano fiscalizador del correcto funcionamiento y administración y ejerciendo una labor de control, al Comisión Disciplinaria y de Vigilancia, cada uno en el rol que le confiere el Estatuto. El sindicato aplica en su funcionamiento interno herramientas organizacionales modernas que privilegian el trabajo en equipo. Tiene así conformados tres equipos de gestión: Equipo Directivo (ED), Equipo de Apoyo Directivo (EAD), Equipo de Facilitadores Internos

MODELO DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO DEL SINDICATO GREMIAL ASOCIACION DE PROFESIONALES ANESTESIOLOGOS PERMANENTES: aplica modernos sistemas de gestión de recursos humanos que promueven cambios culturales planificados a partir de las personas. El Sistema de Gestión por Competencias implantado privilegia el desarrollo integral de los trabajadores, tanto en términos de conocimientos y habilidades como de actitudes y emociones. Con el fin de medir objetivamente la gestión del negocio, enfocar a todo el personal en los resultados del Sindicato Gremial y sus servicios, en el campo del desarrollo humano y bajo la conducción del Equipo se desarrollan talleres de trabajo en equipo con todos los integrantes.

MODELO DE GESTION DE CALIDAD DEL SINDICATO GREMIAL ASOCIACION DE PROFESIONALES ANESTSIOLOGOS PERMANENTES: Certificación ISO 9001: 2000: El gremio sindical ha iniciado un proceso de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los estándares internacionales ISO 9001:2000. Ésta implementación traerá consigo beneficios tanto internos (empleados) como externos (afiliados y usuarios), debido a que mejora el desempeño, la coordinación y la productividad del personal garantizando niveles internacionales de calidad en la preparación y prestación de sus servicios. Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos la cultura de calidad se verá reflejada en el quehacer diario del personal, buscando asegurar que el afiliado tenga la confianza y certeza que se trabaja bajo normas y procedimientos de calidad avalados, los mismos que exigen brindar un servicio que cumpla con las expectativas del agremiado.

MODELO DE GESTION CONTRACTUAL DEL SINDICATO GREMIAL ASOCIACION DE PROFESIONALES ANESTESIOLOGOS PERMANENTES: Sostenemos un claro liderazgo en nuestro portafolio de negocios y gozamos de una amplia solidez financiera. Nuestra oferta permanente de nuevos y mejores servicios, las estrategias comerciales innovadoras y eficaces que aplicamos, la capacidad de adecuar y aprovechar al máximo nuestra infraestructura tecnológica, el garantizar calidad en nuestros servicios y el aplicar precios justos, nos permiten contar con la tasa más alta de fidelidad de clientes en el sector.

MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL SINDICATO GREMIAL ASOCIACION DE PROFESIONALES ANESTESIOLOGOS PERMANENTES: Multiplicar las opciones de relacionamiento de nuestros socios y clientes, a través de una amplia gama de servicios, integrados, competitivos, con tecnología actualizada y provistos con elevados niveles de calidad” Llegamos a todos los rincones, porque actuamos con responsabilidad social. Los cambios que estamos impulsando en el sector, han logrado que estemos compitiendo en condiciones equilibradas y justas.

Cuerpo Directivo

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva quedo Conformada de la siguiente manera: 2022-2024

Principales:

|

Suplentes:

|

COMISIONES

| COMISION DISCIPLINARIA Y DE VIGILANCIA

|

COMISION DE BIENESTAR SOCIAL |

| COMISION DE EDUCACIÓN | COMISION DE COMUNICACION |